「環境內容創作者(Environmental Content Creator)」

1️⃣ 開場引言:這是一個什麼樣的角色?為什麼值得我們認識?

在全球環境議題日趨嚴峻的今天,許多人透過文字、音樂、影像來關注並行動,成為「環境內容創作者」(Environmental Content Creator),讓更多人看見自然的美與危機。

而我們今天要介紹的,就是以空拍記錄台灣生態、喚醒社會關注的導演——齊柏林。他用鏡頭與影像訴說土地的故事,不僅影響了無數人對環保的態度,也為環境議題注入了行動的力量。

2️⃣ 他是怎麼成為這個角色的?

• 職業背景

齊柏林原本是一位空拍攝影師,累積超過20年的飛行與拍攝經驗。他將鏡頭對準台灣的山川河流與人文景觀,記錄土地的美麗與哀愁。

• 關鍵轉折

在拍攝過程中,他不斷看見台灣自然環境遭受破壞:非法開發、污染、濫墾濫伐……這些殘酷事實深深觸動了他,讓他決定不再只是記錄影像,而要用「導演」與「倡議者」的身份,將影像變成敲響警鐘的媒介。

• 成為「環境內容創作者」

2013 年,他推出紀錄片《看見台灣》,以高空視角完整呈現台灣地貌與環境問題,將「空拍」與「環保倡議」結合在一起,成功讓更多人直視環境現況、產生行動意識。

3️⃣ 🔥 他為環境做出了哪些具體貢獻?

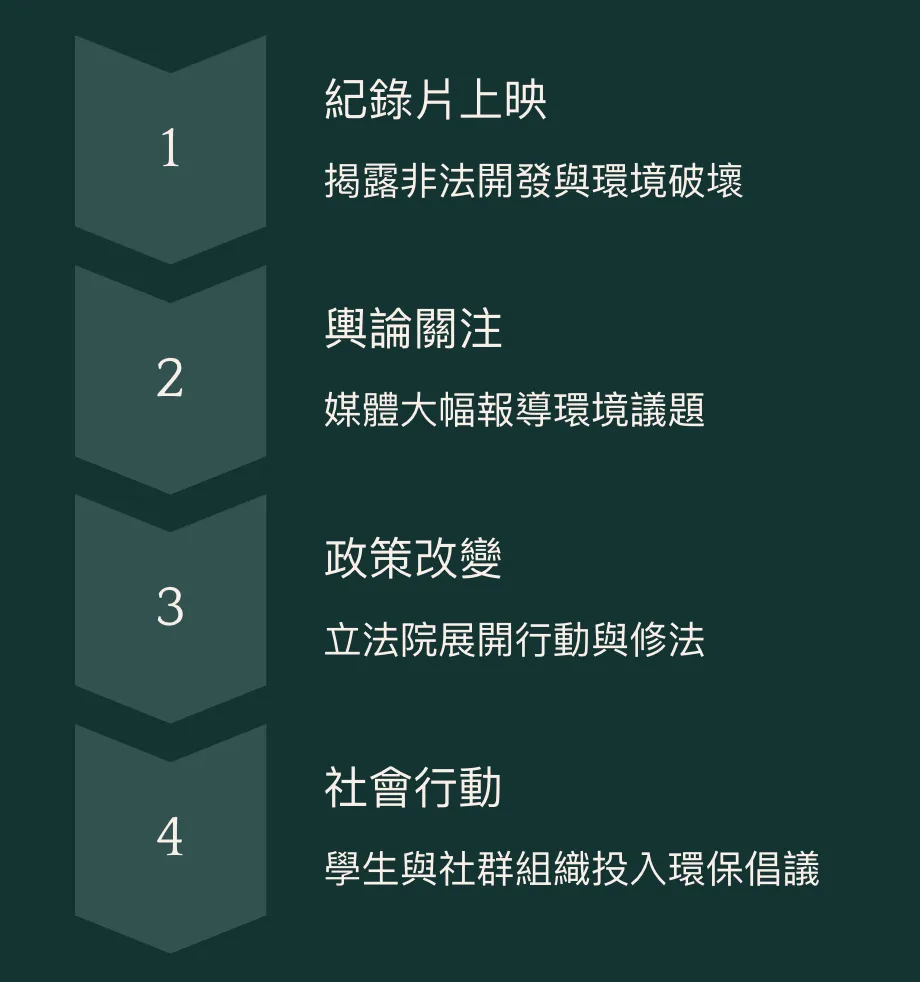

2013年,齊柏林推出紀錄片《看見台灣》,這是台灣首部以全空拍視角製作的紀錄片,影片透過高空畫面揭露台灣自然之美與人為開發造成的破壞。這部作品感動了無數觀眾,票房突破2.2億元,成為台灣最具影響力的紀錄片之一,也成功喚起社會對於濫墾、河川污染和土地濫用問題的廣泛關注。電影上映後,社會輿論開始要求政府進行改革,促成了國土保育小組的成立與《水污染防治法》等相關法規的修正。齊柏林的影像作品,不僅僅是藝術表達,更成為推動政策改變的媒介。

為了延續齊柏林的理念與精神,他的家人與原團隊於2018年成立了「看見.齊柏林基金會」。基金會積極推動環境教育、保存空拍資料庫,並舉辦如『齊柏林環境紀錄獎』等活動,鼓勵年輕世代投入影像創作與生態紀錄。透過這些努力,齊柏林的理念不僅沒有因他離世而終止,反而成為推動更多人加入環境行動的重要推手。

4️⃣ 這個角色的意義是什麼?

傳統認為「做環保」多半是研究員、政策推動者的工作,但齊柏林的行動告訴我們:

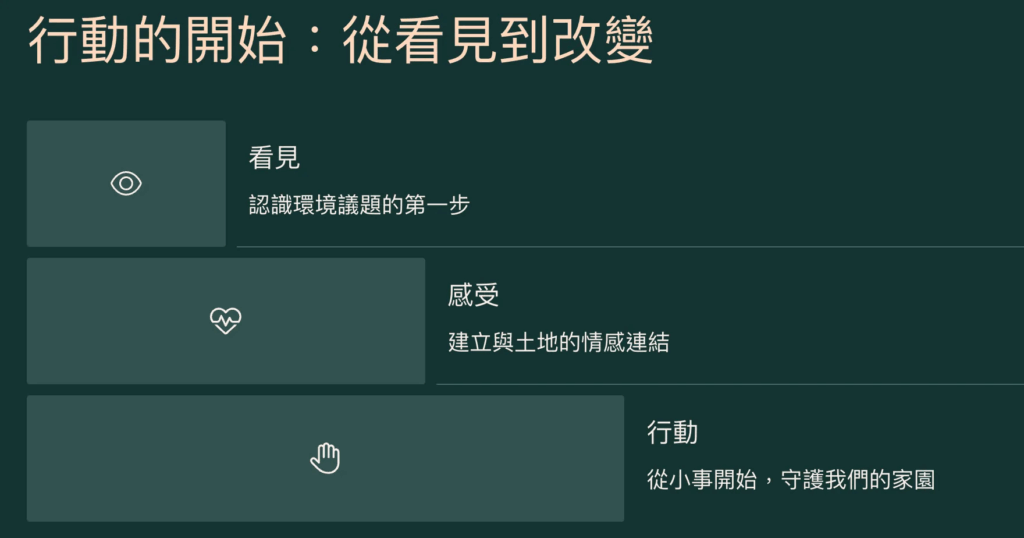

- 內容創作也能喚醒社會:影像的力量不僅在「美」,也在「真相」。當事實赤裸呈現在大螢幕前,我們才更能感受土地的呼喚。

- 用故事說服比用數據說服更有力:科學報告雖然重要,但一張空拍照或一段影片能讓觀眾產生更深刻的情感。

- 擴大環保議題的範圍:從高空看見台灣,讓那些被忽略的角落被更多人看見;從而引發跨領域、跨年齡的關注與參與。

5️⃣ 我們可以怎麼成為這樣的人?或成為這個角色的朋友?

成為環境內容創作者:起步建議:

- 透過拍照或影片紀錄身邊的環境變遷

- 學習空拍或影片剪輯技術,讓畫面更具故事性

- 挖掘在地社區與長輩的記憶,並將這些故事分享在社群平台

- 與環保團體、在地組織合作,記錄並推廣保育行動

如果我不擅長創作,如何支持?

→觀看、分享:幫忙轉發相關作品與影片,讓更多人知道

6️⃣ 參考連結/延伸閱讀

基金會年度公開徵選環境紀錄作品及創作計畫,鼓勵更多人投入環境紀實

齊柏林透過航拍鏡頭,為我們開啟了一扇「看見台灣」的窗;他不只是紀錄者,更是呼籲者、行動者。若你也希望透過自己的方式為環境盡一份心力,你可以是下一位「環境內容創作者」,或支持更多珍貴影像被拍攝、被保存,成為守護台灣生態的堅強力量。

一起讓更多人「看見」這片土地,因為只有真實看見,才會珍惜,才會改變。

📸 本文介紹之人物為齊柏林,因肖像授權尚未取得,故不展示本人照片。若您是圖片版權人並願提供授權,請與我們聯繫。